2005年2月21日

私立大学図書館協会

国際図書館協力委員会

委員長 村山 重治 様

中央大学図書館 梅澤貴典

2004年度海外派遣研修報告書

1.はじめに

2.モーテンソンセンター(Mortenson Center

for International Library Programs)について

3.参加目的

4.資金調達(Fundraising)

5.愛される図書館であるために

6.電子資料の導入

7.既存資料の電子化(Digitization)

8.Webとコンピュータの活用

9.日本の図書館環境についての発表

10.図書館協力・コンソーシアム

11.司書の専門性について

12.日本への応用について

13.最後に

1.はじめに

私はこのたび私立大学図書館協会国際図書館協力委員会に派遣していただき、イリノイ大学モーテンソンセンター[i]で開催された国際図書館プログラムに参加する機会を得た。

同委員会からの派遣プログラムは2003年に始まり、私は2人目の参加者である。

期間は、2004年9月13日から11月5日までの8週間であった。

2.モーテンソンセンター(Mortenson Center for International Library Programs)について

|

| 2004年参加者と講師陣(Mortenson Centerホームページより)。最前列左から3人目が、2004年5月に東海大学で行われた国際図書館協力シンポジウムで講演を行ったセンター長のBarbara Ford氏。 |

センター設立の目的は、各国の図書館員を集めて様々な事例から学ぶ研修プログラムを行う事により「国際平和・教育・理解の促進のために世界中の図書館と図書館員の国際的な絆を強めること」である。

具体的には、図書館情報学の大学院教授やイリノイ大学に勤める専門図書館員などを講師として招聘して図書館運営や電子情報環境の実情を学び、大学・公共など様々な図書館を見学して質問や意見を交わし、国際的視野を持った司書を育成することである。

先進的な知識を学ぶ一方、各国の代表としてその国の現状や抱えている問題を発表してそれぞれの視点からの意見も頻繁に交わすため、受講するだけではなく自国に関する情報の発信も求められた。

用意されたプログラム以外にも参加者の学びたい分野に応じて、その専門スタッフに個別インタビューなどを行える。私も特に希望して電子資料司書(E-resource

librarian)に話を伺う事が出来た。

全プログラムを修了して帰国した後に、各国で周囲の図書館員をトレーニング出来るような人材を育成する事も大きな目的の一つである。

今回の参加者はヴェトナム(図書館学教員1名・専門1名)、ウガンダ(大学1名)、ケニヤ(大学1名)、コロンビア(公共1名・大学1名・中央銀行所属3名)、南アフリカ(公共2名・大学2名・医学専門1名・教育文化部門の州公務員2名)、日本(大学1名=筆者)の計17名であった。(コロンビアでは中央銀行が図書館などの国立教育機関を統轄しているため、中央銀行所属の図書館司書がいる。)

同センターはイリノイ大図書館内にあり、センター長(manager)である元アメリカ図書館協会(ALA)[ii]会長のBarbara Ford氏によって、ALA現会長など多忙な講師の招聘などが実現し、プログラムがデザインされた。氏の努力と使命感の強さに感謝したい。

3.参加目的

日本の私立大学に来るべき次世代において、電子資料など様々な形態の情報を管理・活用できる図書館員にどのようにしてなるかを学びたかった。また、日本の情報環境との違いを学び、アメリカから応用できる点を探りたかった。

そして、アメリカでは図書館司書の専門性が格段に違うと言われるが、日本において司書の専門性向上を目指すにはどのようにすれば良いのか、どこまで可能なのか知りたかった。

4.資金調達(Fundraising)

アメリカにおいて司書の持つ最も大きな役割の一つは、資金の調達である。

特に図書館長は仕事時間の50%は図書館外で活動を行い、30%を資金調達に費やしているという。

また、図書館には募金を専門に行うOffice

of Development and Public Affairs[iii]という専門部署もあり、卒業生や関係者にLibrary

friends(友の会)入会を呼びかけている。

イリノイ大学は州立だが、州からの補助金だけで全ての支出を賄い切れているわけではなく、現在は全体の20%に満たない。

そのため、財団などへの教育助成金申請により毎年の予算を獲得しているので、それぞれの研究活動目的に見合った助成金を探して申請書(Proposal)を書くことは司書にとってたいへん重要な業務なのである。

今回のプログラムではMicrosoft会長のBill

Gates 氏が設立した財団Bill&Melinda Gates

Foundation[iv]からGlobal

library program担当者を講師として招聘し、どのような観点で助成活動を行っているかを伺った。

同財団はチリ共和国の図書館コンピュータ化・ネットワーク化支援と情報リテラシー講師派遣など多くの図書館に関わる助成活動を行ってきた。

申請上のよくある間違いとして、「なぜ・どれだけ金が不足しているか」という説明がなされる場合が多いが、学術支援の場合それは求められておらず「この資料がこういう理由で必要である。入手してこのように活用し、これだけの効果が得られるので、いくらの助成金を申請する。」という形式で求められる。

財政状況より、優れた教育効果が得られるかどうかを支援の基準にするという姿勢が現れている。

アメリカでは寄付金は堂々と獲得するものであり、どれだけ調達できるかはむしろ大学と司書の実力を表している。また、資料に限らず企画や設備に対する補助を求める場合もある。

申請の評価基準として重要視されるのは、1.簡潔で短く、2.明確で具体性があり、3.指針に従って体裁が整っており、4.実現性と将来性があり、5.現実的な計画コストが示されており、6.独自性と創造性があって、7.影響・効果が期待できることである。

財団に限らず、アメリカ国民(市民・卒業生・篤志家)は図書館へ自分の力が寄与することを名誉に感じており、大学や地域社会への帰属意識が強い。

イリノイ大学で最も新しい図書館Grainger

engineering library[v]は、建設費3,400万$のうち、Grainger

foundationが1,870万$(約20億円)を寄付して建てられた図書館である。この財団は卒業生の事業家Grainger氏の設立で、入り口近くにはその功績を称えた円形銅レリーフが飾られている。

残りはイリノイ州が750万$を負担したほか卒業生寄付金などによって負担され、コンピュータ設備はHewlett-Packard社やIBM社などにより寄贈された。

|

| Grainger engineering library外観 |

スポーツなどの大イベントとの関わりも大きな資金源となる。例えばイリノイ大学の場合、私の滞在期間中に開催されたフットボール試合のハーフタイムに「本日の収益金のうちいくらが図書館に寄付されたか」のアナウンスがあり、観客からはそれに対して大きな拍手があった。サッカーの試合期間中にも「Library Day」が設け、イリノイ大学出身のスター選手に「図書館と、それを支えることの大切さ」のスピーチをしてもらうなどの努力が行われている。

|

フットボール(対UCLA戦)のハーフタイム。 |

アメリカ図書館協会では、野球・バスケットボールなどのスター選手やハリウッドスターなどに無償で協力を依頼し、その写真を使った「本を読もう」というポスターやしおりを販売して収益を得ている。

ALAホームページより抜粋。左からBill Gates, Britney Spears, Marion Jones。販売価格15$。ALA会員は13.50$。ボランティアのため出演料は無償。現在ALAホームページで71名のポスターが発売中。 |

||||||

公共図書館でさえも税金収入のみに頼るのではなく、Library

friendsを募集して寄付金を募っている。Champaign市立図書館は寄付金額によって会員をMember(10$),

Supporting member(25-99$), Patron(100$)など階層分けしているが、特に高額出資者に貸出冊数などの特権が与えられる訳ではなく、大抵は会報に寄付者名簿が載る程度である。

それでも市民の「図書館へ奉仕したい」という意識は強い。金銭面以外でも、例えばハロウィンの飾り付けや子供への読み聞かせイベント、宅配サービスなどは多くの市民ボランティアによって行われており、地域の一員として社会貢献する場となっている。

また、公共でも大学でも本の寄贈が多く行われ、重複本は年1回Book

saleを開催して新たな資金にする。

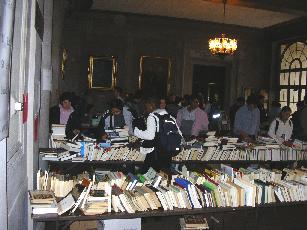

|

Main

library内で行われたBook saleの様子。 |

営利企業が宣伝を目的として寄付する場合もある。ある公共図書館では大手ハンバーガー会社から40,000$(約440万円)の寄付金を得る代わりにその店の大きなキャラクター人形を子供図書室に置くという条件を受け入れた。また、アジア圏ではアメリカの大手飲料会社から自社のロゴ入りテーブルの寄付が増えている。

企業広告は賛否が分かれるケースだが、利用者の立場から見ればそれによって現実に図書館と資料が充実する利点は否めない。

日本の大学では学納金や補助金以外にここまで徹底的に外部資金を求める例はまだ一般的ではないが、少ない予算で高い水準の教育環境づくりを行うためには新しい資金調達の方法を探るのは一考の価値があろう。

もちろんその方法は慎重に選択するべきだし、使途も考えなければならない。

財団へ申請して得た補助金や目的を指定された寄付金は当然その通りに使う制約があるが、それ以外の寄付金も毎年金額が不安定なため自由には使えないので、学術雑誌費など恒常的にかかる支出には充てずにまとまったコレクションの購入費などに使う場合が多かった。

寄付金申請には、どの財団がどのような活動の支援に力を注いでいるか、どんな条件が必要かを調べる必要がある。その際は、The

Foundation Center[vi]のホームページに多くの情報が集まっているので参考にしていただきたい。

5.愛される図書館であるために

ALAのグッズ販売例を紹介したが、イリノイ大学図書館でもリストバンド(2$)やTシャツ(10$)、トレーナー(15$)などのグッズも売られており、収益金の一部が寄付金となる。

それらが商品として売れるのは、図書館が資料提供以外の部分でも利用者に親しみを持ってもらうための努力をしていることが大きい。

まず、秋には新入生向け図書館ガイダンスであるLibrary

festivalが開催される。

手作りで本を作る体験イベントや、補修専門部署[vii]による本のダメージについての展示、さらには魔女に扮した司書の学問占いなどが行われ、DC分類項目名を使ったビンゴに勝つと文房具がもらえるなどのゲームもある。

各専門図書館を巡るスタンプラリーを終えた参加者には図書館のロゴが入ったフリスビーやキーホルダーがプレゼントされる。

参加した学生は自然に図書館の配置や活用法を学べるようになっているが、いわゆる利用ガイダンスにとどまらず、本の大切さを知り、司書に親しむことで図書館への愛着心を高められる内容になっている。

|

Main library前で、本になりきってfestivalへの参加を呼びかける司書。 |

|

本に愛着をもってもらうために、自分で本を作ってみるコーナー。 |

|

スタンプラリー参加者に贈られる図書館グッズ。フリスビーとキーホルダー。 |

利用者へのホスピタリティーも、大きな要因である。Festivalが終わって通常開館日になっても司書は笑顔を絶やさずにいつでも質問を受けることを態度で示しており、図書館業務がサービス業であることを強く自認しているのが伺えた。

図書館が単なる資料の置き場ではなく、学術情報を有機的に活用でき納得いくまで質問できる場であることは利用者も良く理解しており、その信頼関係は、後述する司書の専門性の高さに強く支えられている。

Opinion Board(掲示板)にはいつも多くのの質問や要望とそれに対する詳しい回答が貼り出され、双方の意思疎通の場となっていた。

また、各図書館は「Mission(使命)」「Policy(方針)」「Goal(目標)」を貼り出し、どのような研究者を対象に、何を目的として資料収集やサービスを行っており、今後どのような図書館を目指すのかを明確に示していた。

位置的にもMain libraryは全キャンパスの中心に建てられ、図書館前でバスを降りることから学生の一日が始まり、授業間の移動・食事・帰宅などあらゆる時に図書館に立ち寄ることができる。

ホームページ上でも、入学案内や学部紹介よりも上にあるトップ4項目(他には「campus

units (a-z)」「find people」「maps 」)の中に表示されており、大学において図書館がいかに重要視されているかが伺えた。

6.電子資料の導入

イリノイ大学図書館は1867年の設立以来、1,000万冊を越える蔵書を集めてきた伝統があり、Harvard,

Yaleに次いで全米3番目の規模を誇る。

年間予算規模は1,100万$(約12億1千円万)で、そのうち電子資料費は1割強の120万$(1億3千万円)である。

電子ジャーナルは図書館ホームページの「Online

Research Resources」[viii]で「記事索引と抄録」、「学実雑誌と新聞」「レファレンスツール」「全て」に分類され、それぞれにキーワード検索機能、アルファベット順タイトルリスト、主題別リストがある。コンソーシアムなど団体購読のものと無料雑誌および新聞を含め、現在32,364タイトルが閲覧できる。

検索結果からはEbsco, ProQuest, Science Direct,

Springer linkなどへのリンクがはられており、フルテキスト閲覧できる。有料のものは目的の論文にたどり着くと全構成員に個別付与されるユーザID・パスワード認証を求められる。そのため、大学のIPアドレスレンジ外の自宅でもアクセスでき、e-learningの学生などは遠隔地からでも利用可能である。

検索結果には「Print or Microform Coverage」の欄があり、所蔵がある場合はOPACへのリンクがはられ、電子のみの場合は「None-Online

only」と表示される。

イリノイ大学は有料購読雑誌では未だに紙媒体主体が多く、電子購読のみのものはまだ全体の10%だが、5年以内には大きく増えていくだろうと推測されている。

電子ジャーナルは各学部の予算で購入する場合もあるが、全学的に導入する場合の予算は3キャンパス全体で一つの枠である。それを1名の電子資料司書

(E-resource librarian) のWendy Shelburne氏が統括している。

請求書の送付先を1カ所にすれば、実際には数百km離れているChicagoおよびSpringfieldキャンパスも同じ機関として扱われる。

購読価格の算出は読者数の規模によって決まるが、例えば「工学系学生全体」などではなく当該誌に関係のある学科のFTE(Full

Time Equivalent = 常勤教職員・研究者・学生数)のみの人数で決まるので無駄に多くは払っていない。

私が数年前に日本でいくつかの電子購読を契約した時には「自治体の異なる市区町村にあるキャンパス」や「公道を挟むなど、ひと続きでない敷地」は別契約にするというアメリカの業者は多かったが、今回聞いてみたところ米国内の出版社との契約条件は、日本より実情に合わせてやや図書館有利に設定されている印象であった。

ただしアメリカでもコンソーシアム契約に関しては、窓口校一校に請求書を送って案分作業は大学側でやらなければならないのに割引率は低いなど厳しい面もあった。

日本でも現在は当該学科の大学院生以上を数えることが一般的になってきたが、継続的な値上げなどの問題は残っている。

ところが、交渉しようにも個々の大学だけでは企業に対する発言力が弱い。イリノイ大学では、電子資料購読に関してはOhio,

IndianaなどBig 10と呼ばれる中西部の大規模大学を中心に組んだ学術コンソーシアムCIC

(Committee of institutional cooperation)[ix]で契約方針を決めている。これにより、単体では持ち得ない交渉力が生まれている。

アメリカにおける図書館の電子化は確かに進んでいるが、日本でも手を尽くして検索し、代金さえ払えば手に入らない資料は少ない。

違いは、大学同士が手を組んで電子資料購入と運用についての方針と展望を持ち、より安価での入手のために団体で交渉し、コンソーシアムを組んで統合検索できるシステム作りを行い、より多くの資料に到達できるよう努力しているレベルの差である。

もちろん日本でもそのような努力が行われているが、州自治体、州内の大学間の連携と組織力づくりに対する意識の高さは大いに見習いたい。

イリノイ大学にE-resource

librarianは1名しかいないが、接続トラブルなどに対応出来るよう司書に限らず事務スタッフを含む8名のチーム体制で臨んでいる。

E-resource librarianの資質とは、1.電子資料の特性を熟知し、2.IP,

Java, Proxyなどのコンピュータ知識を持ち、3.人間好きで利用者や業者との交流ができることであるという。

これからの大学図書館司書には、担当業務にかかわらず必要となる資質であろう。

現在は電子化の過渡期であり、どこまでが図書館学でどこからが情報学の領域かが定まっておらず、図書館学大学院には電子資料に関する専門科目はまだないが、Wendy氏は他の専門司書と同様に教壇で専門分野を教えることを希望し、準備している。

電子化が進み、利用者のニーズも変わって来ている。図書館は既存の紙媒体資料と電子化された資料の提供を同時に行い、利用者がそれらを複合的に利用する形の研究活動が主流になって行くだろう。

日本では専門の司書を置くより担当業務として電子資料を扱う例が多いと思われるが、兼務者も含めて、今後E-resource

librarianの担う役割と責任はますます大きくなっていくと予想される。

7.既存資料の電子化(Digitization)

Grainger図書館内にある電子化専門部署Digital

Services and Development Unit[x]から講師を招き、「Introduction

to Digitization」と題した講座が設けられた。

貴重資料や写真のアーカイヴに関する知識を学ぶ内容で、画像保存フォーマットの違いや目的、モノクロ・カラー・文字データの効果的な保存方法などを学び、最後に実際の資料撮影やスキャンの現場であるThe

Digital Media Resource Center[xi]を見学する。

9月21日に講師から1時間の導入説明があり、最後11月3日に実習と見学を行うまで、この講座に関しては全てID・パスワード認証によるe-learningで行われた。

ほぼ毎日2時間ほどが受講生に与えられ、図書館内あるいは学内随所にあるコンピュータで学習する。その時間にインタビューなど他の用事が入っている時は夜などに学んでも構わないが、2日に一回程度締め切りのあるテストがあるため、その日のうちには見るのが基本ルールであった。

また、教材は二次利用防止のためか保存制限がかかったデータが使われており自分のPCに落とす事は出来ない。講師に質問する場合はeメールで行い、受講者用の掲示板などもあるものの毎日膨大なレジュメを読むのは負担が大きく、プログラム全体を振り返るアンケートでも改善案が多く出されたクラスであった。

内容自体は非常に興味深く役立つものだったが、やはり講師と受講生が顔をつきあわせ、意見や質問を交わしながら進んでいく意義は大きく、e-learningの難しさをはからずも学んだ。

見学したThe Digital Media Resource CenterはGrainger図書館内にあり、高精度のデジタルカメラを専用台に固定して壊れやすい資料を上から撮影する機材や地図などの大型資料を読み取れる特殊スキャナなどの設備があり、貴重資料や地図などの電子化が進んでいる。ここでは、先述の電子化専門スタッフがアルバイトを使って1ページずつ撮影作業を進め、画像にメタデータを付与していた。

|

| The Digital Media Resource Centerの貴重資料撮影装置。 |

イリノイ大学には図書資料のほかアメリカの代表的作曲家J. P. Sousaのオリジナル楽譜や絵画など美術品のコレクションも多く、学内の美術館にはエジプト出土品からルネッサンス絵画、浮世絵にいたるまで収集展示されているため、電子化の需要は高い。

傷みやすい資料を高画質で保存し自由に閲覧できるようにする事が大きな目的であるが、一方で紙の資料を寒暖差や湿気や虫食いなどから守る事も重要である。

イリノイ大学は四季によって寒暖の差がとても激しく、図書館本館の地下にトルネードの待避シェルターがある事からも分かるように気候条件は厳しい。

Library festivalの項で紹介した補修専門部署は、大学全体から破損・老朽化した本が送り込まれる本の病院のような役割を担っている。ここには圧着用大型機材や特注接着剤などが並び、貴重で壊れやすい装丁の資料は、和装本の帙(ちつ)に似た厚紙のケースに入れて修理・保存していた。

作業量・人件費・補修費・保管場所ともに膨大なものになるので、歴史的・価値や稀少性のあるもの以外の学術資料は、これからますます受け入れの段階から電子媒体が選択されていくだろう。

8.Webとコンピュータの活用

イリノイ大学図書館ホームページ[xii]は懇切丁寧で、書誌・所蔵・スケジュールに始まり大抵の情報はこれを見る事によって得られるように出来ており、学生たちもその価値を知っていて非常に良く利用している。

それでも分からないことは、電話・e-mail・訪問により詳しく質問できるが、チャットによるリアルタイムレファレンス[xiii]も行っている。参考係が常時返答するため、かなりの負担が課せられるが重要なツールとして活用されている。

参考係(Digital Services and information Desk

Coordinator)のKathleen Kern氏によれば、1年間で5万件の質問が寄せられているが、電話が20%、チャットが12%、e-mailが7%であり、残りが来館によるものである。

日本でも言われている事だが、参考業務の目的はただ毎回の質問に答えるのではなく、情報の利用方法を教えて利用者が次回以降には自力で調査できる能力を与える事である。

オンラインデータベースの普及と利用者の情報検索スキルの向上によりレファレンス件数はここ数年減少傾向にあるという。

Webページ作成は図書館員の重要な役割であるという認識から、私の参加したプログラムでも「Web

Design」の講座が設けられた。

ホームページ作成のための特定ソフトウェアを使うのではなく、Htmlタグを使って一から作る方法を学んだ。

講師は本職のWebmasterとして働きながらイリノイ大学の図書館情報学大学院[xiv]に在籍し、モーテンソンセンターからの依頼を受けて講師を勤めており、イリノイ大図書館の常勤職員ではない。

先述の電子化クラスとは対照的に、講師が直接細かく親切な指導を行い様々な質問にも答えてくれて、最後に教材で使った資料をCD-ROMにして配布してくれた。これからホームページを充実していかなければいけない国のメンバーなどに大好評のクラスであった。

大学内に46ある図書館・室にはそれぞれに数台〜数十台のPCが設置されており、ID・パスワード認証によりログインし、e-mailの確認・Web閲覧・ファイル作成保管ができる。

最初の10日間ほどはこのIDが無いために情報収集と文書の作成が困難でノートPCを持ち歩いていたが、一度付与されれば広大なキャンパスじゅうどこでも自分のデスクのように使えて非常に便利であった。

不正アクセス防止のため、ID認証をしない一部の端末は図書館資料検索専用として館員の目の届くところに配置するなどの対策が取られていた。

また、図書館周辺やカフェなどの多くは無線LANスポットになっていて、IDを取得すれば自分のノートPCから24時間無料で接続出来る。図書館は平日なら夜中の3時まで空いているが、週末は夜7時で閉館してしまうためカフェにノートPCを持ち込んで調べ事の続きを行う学生を良く見かけた。

図書館がインターネット・カフェと化するのを懸念する声は常にあるが、電子資料の項でも述べたように図書館内にPCがある事で紙資料を見ながらネットからも情報を得られる利点は大きく、学生もそれを望んでいる。

日本でも図書館とコンピュータ部署を統合して情報センターと改称する大学が多いが、紙資料とネットを同時に使える環境があって初めて融合的な機能が生まれるはずなので、名称だけにとどまらない環境づくりが大切であろう。

|

| Grainger engineering library内コンピュータ室の様子。 |

9.日本の図書館環境についての発表

プログラム期間中、シカゴで1週間に渡って開催されたイリノイ州図書館年次総会において、モーテンソンセンターの参加者全員が、各国の図書館の現状と問題点、解決策について発表した。

私はまず日本の国土面積と人口密度をアメリカと比較して保管場所の欠如を挙げ、長引く不況と少子化によって日本の大学が経済的に厳しい状況にあり、資料購入予算維持が難しいのにも関わらず利用者の要求はますます多様化していることを紹介した。

解決策としては、まず人口が密集して土地がない反面、地理的に近接して収書方針やニーズの近い大学が多い都心の大学が相互利用協定を組んだ「山手線沿線私立大学図書館コンソーシアム」、そして電子ジャーナルおよびデータベース価格と契約の交渉と目的とした「私立大学図書館コンソーシアムPULC

(Private University Libraries Consortium)」の2例を挙げて説明した。

次にタイトル削減に関連して、日本では学術論文複写が有料だが国立情報学研究所が料金相殺サービスを初めて手数料負担と事務負担が大幅に軽減された例を挙げた。

なるべくアメリカとの違いが顕著な例を選び、日本は情報先進国と見なされているのに、図書館整備と学術情報の流通に関してはこれから多くを改革していかなければならない現状を説明した。

日本についての発表は、イリノイ大学でも図書館大学院生を対象に2度行い、見学訪問したイリノイ・ウェズリアン大学でも図書館司書20名を集めて行った。

10.図書館協力・コンソーシアム

電子資料の共同購入・共有を目的としたコンソーシアムには、IDAL(Illinois

Digital Academic Library)[xv]がある。

EBSCOによる一覧検索も導入しており、30タイトルのe-journalが無料閲覧できるが、州機関であるため公費で運営され、購読は無料である。かつて日本がOxford

Universityの雑誌を電子購読していたNational

site licenseのイリノイ州内版のような存在である。

アメリカでは、州内の連帯意識が強く、このように州単位のコンソーシアムや契約が多く見受けられた。貧富や税収も州により大きく異なるのも、国家主体だけでななく州による教育基盤整備が活発な理由のひとつであろう。

IDALは電子資料の共有が目的だが、本など紙媒体資料共有のための代表的なコンソーシアムにはILCSO

(Illinois Library Computer Systems Organization)[xvi]がある。

ILLINETというイリノイ州内4,000以上の図書館を擁する資料共有ネットワーク内の、65の大学図書館がメンバーであり、設立の目的は機関同士の協力によって広域な情報へのアクセスを強化する事である。

ILL申し込み機能の付いた全メンバー校共通の検索プラットフォーム(ILLINET-Online[xvii])を持っており、図書館間貸借は無料となっている。

貸借依頼は直接ILLINETが自動的に選んだ相手館に直接届き、在籍校の図書館司書の手は経由しない。受け取り場所を在籍校以外のメンバー校に指定することも可能である。

イリノイ大学全体では他館への貸出を年間約9万件依頼するが、そのうち5万件以上がILLNET-onlineでの申し込みであった。

ILLINET-Onlineに無い資料は、OCLC World Catで検索する。こちらも検索結果からそのままILLを申し込めるが、メンバー以外への依頼となるのでこの場合は図書館員が申し込み手続きを行う。

ILCSOへの加入には以下のような条件が課されており、一定の水準を保っている。

1)North Central Association Commission on

Institutions of Higher Education[xviii]によって公認を受けている大学であること。

2)Illinois Board of Higher Education[xix]によって学位授与機関に認定されている事。

研究団体の場合、非営利の図書館または学校等がある事。

3)イリノイ州内に3万タイトル以上の印刷物を持ち、うち50%が貸出可能である事。

4)貸出可能資料の90%がOCLCデータベース内にありMARCフォーマットである事。また、70%にバーコードが貼られている事。

5)図書館情報学大学院の修士号(MLS =

Master of library science)を持つ常任司書が少なくとも1名は居る事。

(アメリカ図書館協会公認校が望ましい)

このように、目的に応じて様々な学術コンソーシアムが組まれているが、単に資料共有や価格交渉を行うだけでなく、水準を守りながらメンバーを選び、購読契約にあたっては団体としての方針を立てて有利な交渉をするなど効果的に運営されていた。

11.司書の専門性について

前述のコンソーシアム(ILCSO)加入の条件の5)に「図書館情報学修士号を持つ常任司書」という条件があったが、アメリカにおいて大学図書館の専門スタッフになるには通常この資格ともう一つ自分の専門とする分野の修士号が求められる。

そのため、図書館情報学の大学院生たちは既に法学・化学などの修士号を取得した後に入学し、その分野の専門司書を目指していた。

ロースクール卒や博士号取得者、既婚者も多く、年齢は25歳〜40歳程度まで幅広い。

先述のWebデザイン講師など有職者も多いが、ほとんどの大学院生は教育補助者(Teaching

assistant)制度を使って大学で働いており、それが経済的に安心して研究できる大きな助けになっている。

図書館情報学大学院生は、それぞれ建築・法学など自分の専門とする図書館で働き、専門的な質問にも答える。

大学側から見ても、ある程度専門能力が高く若い人材を相場より安い賃金で確保できており、双方にとってメリットのある制度と言える。

このようにして、1.図書館情報学修士号、2.それ以外の専門学位、3.実務経験、の3つ全てを持った司書が育つ。

司書は通常、教員職位(Faculty)であり、図書館学や自分の専門分野の授業を持っている。例えば「金曜日の1時限目は学生に資料分類法を教えるので事務室には居ない」という勤務形態である。

総合的に事務全般を担う事務員は別に居て、司書(Librarian)に対してLibrary

staffと呼ばれる。

職務上の棲み分けは図書館の規模が大きいほどはっきり行われており、司書は資金調達や長期的図書館計画、専門性の高い質問への対応などをし、Library

staffは経理処理や受け入れ整理などを行う。

司書は図書館の目的や利用者・業務内容に応じてどのような力が必要かという視点で厳しく自己研鑽を行っていた。

それでも、採用後の5年程度は解雇の可能性のある試用的期間であり、その間の勤怠や発表した研究論文などによりようやく終身雇用権(Tenure)が与えられる。

もちろんここで自己研鑽が終わるのではなく、司書たちは発展研修プログラムUIUC

Library Staff Development and Training[xx]を組んで積極的に情報交換し、切磋琢磨していた。

12.日本への応用について

今回アメリカで特に強く感じたことは、司書の専門性とプロ意識の高さ、そして権限と責任の重さであった。

大学は、必要とあれば目的と方針と目標を明確にした専門の部署を一つ新しく立ち上げてしまい、高い知識と技術を持つスタッフを確保して、自分の判断で仕事ができる権限の代わりに目標達成の責任を負わせ、結果によっては数年単位で雇用継続を再検討する。

そのようにして国際的な競争力を持つ研究機関となり得るのだ。

日本の土壌に馴染まない点もあるが、利用者・研究者にとって「頼れる図書館・頼れるスタッフ」という認識を高めていくために、取り入れていける点は多いと感じた。

日本ではまず先述の図書館情報学大学院のような制度をそのまま応用するのは確かに難しい。専門知識を持った人材を求める場は他に多くあり、日本の図書館ではまだ修士学位を二つ持つような司書を使いこなす環境もなく特別な厚遇をする用意もない。

実際に、図書館情報学の学位取得者はIT関連など民間企業へ就職するケースも多い。

図書館司書資格取得者についても、大学で取得する学生はたくさんいて就職希望者も多いにも関わらず、求人の絶対数が少なく司書になれる者は非常に少ない。また、近年は募集があっても嘱託や臨時職員、契約職員としての職位が多い。

これは、多くの図書館で「資料を分類整理して提供する」という最低限の機能を保持する事だけに目標が置かれているからではないだろうか。

司書は本来、専門知識を伸ばして将来図書館を発展させる役割を担うべきだが、実態は効率良くルーチン業務をこなせる事が望まれ、不要になったら解雇できる人材が理想的と見られている面があるのではないか。

これではせっかくの学位や司書資格が価値を持たず、専門職としての魅力を失ってしまい、将来日本の研究教育環境を支える図書館司書が育たない。

研究機関として図書館の重要性を認識していれば、情報の形態が激しく移り変わっていくこれからの時代に備えて、それに対応出来る専門知識と向学心を持った人材を確保しなければならないのは自明の理であろう。

パート職員を揃えて業務が遂行できているようでも、長期計画ができる人材育成を怠っていては今後取り残されてしまう。

アウトソーシングを行う場合、それによって司書を雑務から解放し、専門的業務に集中させて最終的に利用者の時間を節約し研究の助けにならなければ意味がない。

現在日本ではルーチン業務をパート職員が行って、司書がそれを管理するという体制に向かっている。一見、それによって司書本来の業務にじっくりと向き合えるように思えるが、実際はどこも入れ替わりの激しいパート職員から次々と発生する質問に答え、問題を解決しながら教育し管理することに追われているのが現状ではないだろうか。

もともと図書館資料の専門家ではあっても学問の専門家ではなかった日本の司書は今後ますます中間管理職化し、自分の専門知識を磨いて利用者と向き合う時間が削られていくだろう。

しかしながら、専任司書を多く雇えない日本の経済事情はすぐには変わらないので、末端業務のアウトソーシングは避けられない。

それでは、どうすればサービスの質を低下させずに司書の手を雑務から解放し図書館の高度化に振り向けられるだろうか。

アメリカでも司書(Librarian)とLibrary staffは別の仕事を行っていたが、司書が専門的業務に集中出来るのはLibrary

staffを信用して権限を与え「業務的棲み分け」を行っており、質問対応などで手を煩わされないからであろう。

アウトソーシングを行う場合は、どこまで任せるかを決め、問題が起きた時に対応を判断出来る基準と権限をパート職員に与えるべきだろう。

また、熟達したパート職員には昇給させるなどある程度長期勤務を前提とした雇用制度を整えることも、頻繁な入れ替わりに歯止めをかけてスタッフ育成に時間を取られない対策として考えられる。

また、マニュアルを徹底してそれでも分からない事は先輩パートに訊き、その後に初めて司書に訊く体制を整えなければ手は空かない。そして発生した問題と対応例を集積して司書・パート双方の意見を採り入れつつマニュアルを随時更新していかなければ、人が入れ替わった時にまた同じ問題に時間を取られてしまう。

そのような棲み分けをして、初めて司書が専門的業務に従事できるではないだろうか。

さて、図書館情報学大学院を多く持たない日本において、司書がより高い知識と技術を持つためにはどうすれば良いだろう。

個々の図書館には司書を教育する資金も少なく、休職させて大学院へ行かせる時間を与えることも難しい。

また、大学院の教育内容がそのまま現場で望まれているスキルに直結しているわけではなくむしろOJTの方が重要視される場合が多いのも事実である。

そこで、目的を同じくする図書館が資金を出し合って講師を招聘し、場所を提供し合って研修プログラムをデザインするのはどうだろうか。

例えば「図書館のためのWeb活用講座」「オンラインデータベース導入基礎講座」「電子ジャーナルの価格体系と展望」など、今までは司書それぞれが時間をかけて事例から学ばなければならなかった事を体系だった講座として設ければ、新任の司書も業務に取りかかりやすい。

その際、受講生一人一人を教育する事を最終目標にするのではなく、終了した司書がそれぞれの図書館で周囲を教育出来るような内容を目指せば、全員が受講しなくても効果が増大する。

現在行われている活動として、私立大学図書館協会では様々な業務内容に応じて分科会を行っているが、例えばあるテーマで講師を招聘して講座を開いたり見学会を行ったりする際に、分科会員以外の図書館員への広い参加呼びかけを強化するのも教育効果を高める一つの方法であろう。

ところで、アメリカの図書館で行っている学問専門分野に関するレファレンスを行うにはどうしたら良いだろうか。

現状のように「学問的な質問は教員へ。」と言っていては頼れる図書館にはなれない。現状では利用者が図書館にそこまで期待していない点は否めないが、中期的展望として「図書館に行けば答えが見つかる」という意識を持ってくれれば利用者との関係はより良いものになるだろう。

司書が資料やデータベースに限らず、学問の分野でも幅広い自己研鑽が出来れば良いのだが、総合大学で全てに通じる事は難しい。

そこで、大学院学生のTeaching assistantをもっと活用してはどうだろうか。

現在は授業補助が中心的な役割だが、図書館スタッフとして雇用すれば利用者の質問に答えられる幅が増える。アルバイトとは違って業務研修が必要になるだろうし、待遇も厚くしなければならないが、図書館にとってメリットが大きいだけでなく大学院生にとっても知識を活かした仕事で社会経験になる。

アメリカでは大学院生は単に学ぶだけでなく、様々な形で大学業務に携わり大きく寄与している事は先述した。日本では、まだ大学院生が学生扱いされ過ぎているのかも知れない。彼らの多くが非専門的なアルバイトをしているのはとても残念に思う。

知識・能力・労働意欲を持つ人々とそれを求めている場があるのに、現在の日本の図書館界ではまだ上手く結びついていないように感じる。

他の例として、多くの図書館司書有資格者が主婦層などパート予備軍の中に眠っているはずであるが、採用基準に追加してその分幅広く広報して採用を行えば、現状のように「司書資格は取ったものの一生使わなかった」という例も減り、活きた資格となるのではないだろうか。

日本図書館協会ホームページ[xxi]ではそのような採用情報を多く載せているので、今後さらに活用されて多くの司書有資格者が就職できることを期待したい。

ある程度図書館への興味と知識のある人材をパートに雇用して長いスパンで働いてもらい、先述の「業務的棲み分け」が出来るような信頼おける人材を育てられれば、労働環境も改善出来るのではないだろうか。

13.終わりに

今回の研修にあたっては国際図書館協力委員会・学内など多くの方にご負担をおかけして、2ヶ月という長期に渡ってたくさんの得難い経験をさせていただいた。

最も大きい成果は期間内に学んだ内容だけでなく、何か分からない事や問題が起きた時にその解決方法をどう調べれば良いかという筋道とそれを予想する能力を学んだ事である。

アメリカ図書館界で様々な経験を積んだモーテンソンセンターのスタッフを始め、イリノイ大学各図書館の専門司書、各国参加メンバーなど多種多様な図書館司書と深い交流が持てた事も今後につながる大きな財産である。

今後、学術情報のあり方は大きく変わっていくであろうし、図書館司書の役割も当然幅広くなっていく。そのような時代にこのプログラムに参加できたことを非常に幸運に感じている。

以上

注記

文中の為替レートは、2005年10月現在の概数で、1$=110円で計算した。

参考資料

成城大学図書館 鷹尾道代氏 ”アメリカにおける大学図書館員の専門性について-イリノイ大学モーテンソンセンター国際図書館プログラムに参加して-”『大学図書館研究』No.71 2004.3

2004年海外集合研修報告書(国際基督教大学図書館・宮本智佳子氏、明治学院大学図書館・宮本美帆子氏、上智大学図書館・杉本昌彦氏)

脚注(参考URL)

i Mortenson Center for International Library Programs http://www.library.uiuc.edu/mortenson/

ii The American Library Association (ALA) http://www.ala.org/

iii Office of Development and Public Affairs http://www.library.uiuc.edu/friends/

iv Bill&Melinda Gates Foundation http://www.gatesfoundation.org/

v Grainger Engineering Library http://web.library.uiuc.edu/grainger/

vi The Foundation Center http://www.fdncenter.org

vii Book Repair and Pamphlet Binding Unit http://www.library.uiuc.edu/preserve/

viii Online Research Resources http://www.library.uiuc.edu/orr/

ix CIC (Committee of institutional cooperation) http://www.cic.uiuc.edu/

x Digital Services and Development Unit http://images.library.uiuc.edu/

xi The Digital Media Resource Center http://images.library.uiuc.edu/dmrc/index.htm

xii UIUC (University of Illinois at Urbana Champaign) library http://www.library.uiuc.edu/index.html

xiii Chat with a Librarian Online! http://www.library.uiuc.edu/rex/reflibform.html

xiv The Graduate School of Library and Information Science http://www.lis.uiuc.edu

xv IDAL (Illinois Digital Academic Library) http://www.idal.illinois.edu/

xvi ILCSO (Illinois Library Computer Systems Organization) http://www.ilcso.uiuc.edu

xvii ILLINET-Online http://library.ilcso.illinois.edu/ilcso/

xviii North Central Association Commission on Institutions of Higher Education http://www.ncacihe.org

xix Illinois Board of Higher Education http://www.ibhe.state.il.us/

xx UIUC Library Staff Development and Training http://www.library.uiuc.edu/training/training.html

xxi 日本図書館協会ホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/